30 avril 2025

Culbuteurs et DOHC

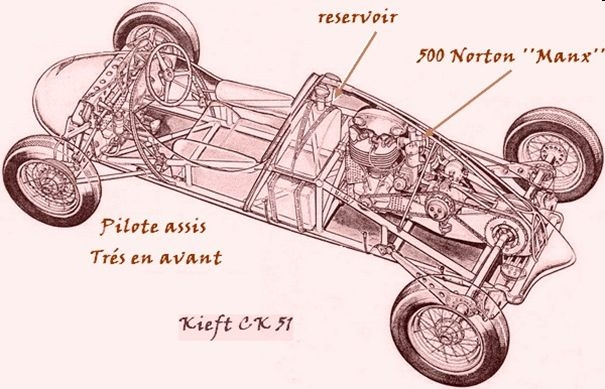

Au début du commencement, en fait en 1948, nos amis britanniques inventèrent une formule de compétition automobile ultra simplifiée : châssis tubulaire, moteur de moto 500 cc (un « gromono » le plus souvent : Norton, JAP, Matchless, etc.) et transmission par chaine.

Les compétiteurs étaient essentiellement Britons, mais quelques continentaux allèrent se fritter avec (contre…) eux : des Allemands avec des bicylindres à plat de moto BMW et les Français avec des DB Panhard dont les moteurs flat-twin étaient réalésés à 500 cc. Ces voitures avaient une « vraie » boite de vitesses avec une marche arrière, ce qui permettait au pilote parti « jardiner » de s’en sortir sans « poussette ».

Raymond Jacques

Anatomie d’un racer 500

Puis, il y eut la Formule Junior, crée en 1958 et qui dura jusqu’en 1963. Son but était de créer une formule peu onéreuse pour permettre au plus grand nombre de courir. Il existait deux « fiches techniques », l‘une en 1000 cc/350 kg et l’autre en 1100 cc/400 kg. C’est cette dernière qui fut la plus utilisée avec des moteurs Fiat, Ford, BMC assez peu modifiés. Les compétitions de Formule Junior virent s’affronter des monoplaces à moteurs avant (Stanguelini, Elva, etc.) et à moteurs arrière (Lotus, Cooper, etc.).

Une Stanguellini (un petit côté Vanwall, je trouve…) H.Grandsire

Une Lotus 18. Jim Clark

En 1964, la Formule Junior disparait et cède sa place à la Formule 3 1000 cc dont les bases mécaniques doivent être proches de la série, et à la Formule 2 1000 cc aussi, mais beaucoup plus libérale en ce qui concerne leur conception, en fait de vraies voitures de course.

René Bonnet 1964

La formule 3 1000 cc (le temps les « screamers » [1]

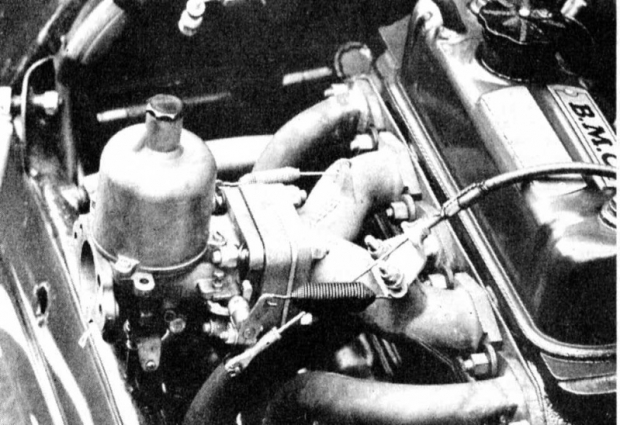

Empattement mini 2,00 m voie mini 110 cm, largeur maxi de carrosserie 95 cm et poids mini 400 kg. Le bloc moteur doit obligatoirement être issu de la série, et son architecture générale (par exemple pas d’ACT, pas d’injection, pas de turbo…) doit être conservée. Celui qui est le plus utilisé est le Ford 105 E de la Ford Anglia. Toujours chez les Britanniques, le moteur BMC Série A monté sur les Mini Austin sera lui aussi « coursifié ». En France, c’est le valeureux « Cléon Fonte » modifié par Le Moteur Moderne qui est envoyé au charbon. Dommage que Renault n’ait pas voulu demander à Gordini de s’occuper du 956 cc (celui de la R1130, R8 « de base ») qui aurait pu équiper la toute première R8G…

Une Matra (débuts de la F3, les cornets de l’admission sont visibles, sur la gauche de la voiture).

GRAC M19 équipée d’une admission bridée réglementaire.

Les « sorciers » ne perdirent pas de temps pour proposer d’améliorer significativement ces moteurs destinés, à la base à des voitures « de ville ». Ainsi Cosworth, mais aussi Holbay, Novamotor, Broadspeed et quelques autres [2] produisirent des moteurs de plus en plus puissants…

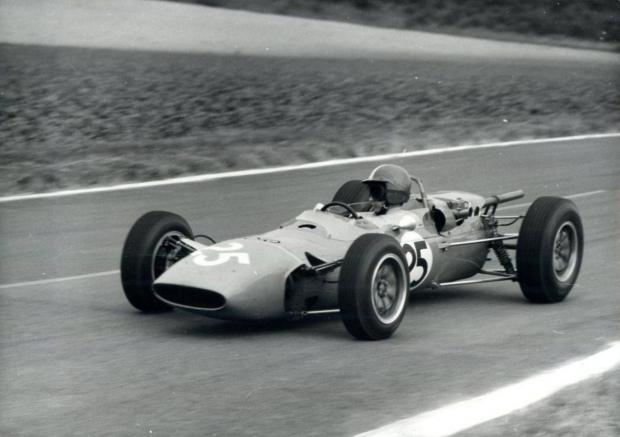

Cooper BMC (Jackie Stewart 1964)

Au début de la formule, les moteurs étaient équipés de carburateurs horizontaux tels que ceux équipant les voitures Ford ou BMC en sortie d’usine. Puis, une pipe d’admission avec une bride de 36 mm fut imposée à tous les concurrents, permettant de monter en position verticale un carbu double corps à la base horizontal (Weber 40 ou 45 DCOE ?) avec l’un des deux corps bouché !

Sur une F3 Tecno, admission horizontalo verticale

Ou verticalo horizontale ? ? ?

Entre 1964 et 1970, la puissance de ces « petits » moteurs, partant d’une quarantaine de chevaux originelle, grimpa jusqu’à 120 chevaux et plus ! C’est dire leur fiabilité basique et tout le talent des préparateurs de cette époque.

C’est cette formule qui inspira la création d’autres formules dites « de promotion ». En France, ce fut la Formule France, basée sur le 1300 cc Renault Gordini, En Angleterre (puis assez rapidement en Europe et même plus loin) la Formule Ford, basée sur le moteur Kent, successeur du 105 E et existant en de multiples versions qui fut retenu.

La formule 2 1000 cc

L‘histoire de cette formule est l’une des plus courtes du sport automobile, seulement trois ans : 1964, 1965 et 1966. Par rapport à la formule 3 de même cylindrée, la puissance est supérieure (150 ch et plus) Culasses et blocs spécifiques, arbres à cames en tête et muti-soupapes sont autorisés. Le poids maxi est 420 kg.

Des pilotes « de notoriété » de la formule 1 se retrouvent sur ces petites mais fringantes machines : Jim Clark, Graham Hill, Jack Brabham, Trevor Taylor, Jean Pierre Beltoise, Jochen Rindt et beaucoup d’autres sont présents.

La Honda S800, gros succès en France

Au Japon, Honda prépare fébrilement son arrivée en Formule 1, mais ses châssis sont trop lourds et pas assez rigides et ses moteurs ne sont pas au point. Par contre, Honda possède un gros avantage pour rejoindre la Formule 2/1000, en l’occurrence le moteur de sa S800. C’est un petit 791 cc quatre cylindres 2 ACT proche de la technique moto, il sort 78 ch à 8000 tm. Honda se rapproche de Jack Brabham et la saison 1966 verra les Brabham-Honda rafler 11 victoires sur 12 courses. Le moteur S800 réalésé à 996,7 cc pour 150 ch fera merveille en ne laissant qu’une course à la concurrence : Jochen Rindt à Brands Hatch le 30/10/1966. Jack Brabham et son acolyte Denny Hulme se partagèrent les deux premières places de toutes – ou presque – les autres courses.

Ainsi finit la dernière saison de la formule 2 1000 cc.

Les mécanos japonais à l’œuvre…

La Brabham BT18 Honda

L’avenue N.Bonaparte, féroce grimpette vers la ville haute.

Au-dessus, le Boulevard des Pyrénées (arcades). [3]

Un souvenir perso

17 avril 1966. XXVIe Grand Prix de Pau. Je me suis dégotté une place dans la tribune du pont Oscar. Le circuit de Pau ressemble beaucoup au circuit de Monaco : entièrement en ville, avec une ville basse où coule le Gave et où se trouvent la gare SNCF, les stands pour la course et la ligne de départ. La ville haute comporte le château d’Henri IV, les bâtiments administratifs, le casino, les commerces, le parc Beaumont. Une longue avenue rectiligne à flanc de coteau, l’avenue Napoléon Bonaparte, relie la ville basse à la ville haute. Elle se termine par un virage à gauche, passe sous le pont Oscar II de Suède. Au-dessus du pont, c’est le boulevard des Pyrénées, longue corniche d’où l’on voit… les Pyrénées !

Sortie du pont Oscar, tout à droite. Des tribunes provisoires étaient installées sur le talus herbeux à gauche sur la photo.

Le programme est consistant : formules 2 et 3 en 1000 centimètres cube. En F3 il y a 18 engagés avec une curiosité : le Peter Sellers Racing (oui, c’est bien « la Panthère Rose ») qui engage une Lotus 35 pour Brian Hart. Cette course est une hécatombe, sur 18 engagés seuls 6 rejoindront la ligne d’arrivée…

En F2, il y a, au départ, les « Honda Brothers » Jack Brabham et Denny Hulme, imbattables avec leurs puissants moteurs japonais. 20 voitures au départ, 8 à l’arrivée, le circuit de Pau tout en montées et en descentes, et des virages partout, décidément, c’est un « killer »… Les moteurs Honda vont « faire » 1er et 2ème. Le troisième est Graham Hill sur Brabham BRM, le seul à finir dans le même tour que les deux premiers.

Le virage du Palais Beaumont (casino) [3]

Je me souviens des passages devant moi de Graham Hill et Jim Clark, très économes de leurs mouvements, tandis que Brabham quant à lui, semblait se battre avec sa voiture en gigotant dans tous les sens…

Je pouvais entendre devant moi les hurlements des moteurs poussés à fond dans la montée du boulevard N. Bonaparte. Ils continuaient derrière moi, dans le tour du Parc Beaumont, le tout dans l’odeur de ricin brulé des carburants de compétition.

Ensuite les voitures redescendaient vers la gare et les stands via une sorte de toboggan effrayant.

La descente vers les stands et la gare. [3]

C’était vraiment une belle journée que ce 17 avril 1966. C’était il y a cinquante-neuf ans. C’était il y a une éternité. Le 8 mai suivant je me pointais à Angoulême armé de ma valoche en tôle d’aluminium bouchonnée pour y commencer mon service militaire. L’étape suivante était l’Algérie…

Mais ceci est une autre histoire.

GP de Paris 1968 ©Arrivepas

Notes

- Screamers : littéralement en français « hurleurs ».

- Sans oublier le « folklorique » Richard Belkechout.

- Les voitures photographiées en course ne correspondent pas aux textes. Le but consiste à montrer la piste et son environnement.

- Illustrations ©gettyimages, ©motorsport.com, ©DR

18:00 Publié dans j.clark, jp.beltoise, s.moss | Tags : racer 500, formule junior | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

Commentaires

Écrit par : F.Coeuret | 02 mai 2025

Rencontres à Montlhéry et Reims en 69 avec des jeunes prometteurs, Mazet,Jarier, Cassegrain, un certain Peterson, un autre inconnu, Fittipaldi et beaucoup d'autres…

Il aura fallu cet maudit week-end à Rouen en 70 pour casser mon rêve de suivre leur voie. Un peu plus tard dans la saison, je me trouvais dans le paddock de Monza quand les haut-parleurs ont aboyé une information plutôt sinistre.

Bien plus tard passée l'année 2000, mes placements en Bourse marchaient pas mal, j'ai caressé le projet de racheter au sympathique JC Arnold une Tecno F3 ex-Jarier et la remettre en état. Je n'avais aucune idée de ce que signifiait concrètement "remettre en état", mais jamais une énorme envie. La crise des subprimes en 2008 s'est chargée de résoudre le problème, je devrais me contenter de courses de karting amateur, de stages de F Ford et de F Renault, ou chaque fois j'ai pris beaucoup de plaisir, sauf quand je finissais 4ème.

Voilà pourquoi j'apprécie tout spécialement la note de Raymond, qui nous ramène dans un passé où tout semblait possible pour qui voulait enfiler son Bell et en découdre sur la piste...

Nb. en mémoire de François Libert

Écrit par : Francis Rainaut | 03 mai 2025

La photo d'Henri Grandsire à coté de sa Stanguellini m'intrigue, elle doit dater de la saison 1960. Auriez vous l'info sur quel circuit elle aurait été prise ?

Écrit par : Jean-Paul Orjebin | 09 mai 2025

Écrit par : Raymond Jacques | 09 mai 2025

Il me semblait l'avoir trouvée ailleurs, mais peu importe...

Je préfère quand c'est possible publier des photos d'époque. Mon père faisait des réussites, moi je fouine des photos, chacun sa détente en somme.

Écrit par : Francis Rainaut | 10 mai 2025

Écrit par : Jean-Paul Orjebin | 22 mai 2025

Les commentaires sont fermés.