06 mai 2015

Haute performance : l'aérodynamisme

On a évoqué il n'y a pas longtemps (1) l'arrivée des ailerons sur les monoplaces et autres sport-prototypes, vers la fin des années soixante.

Mais les préoccupations d'ordre aérodynamique des concepteurs de bolides sont bien antérieures à cette époque, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'elles datent de l'élaboration des premiers véhicules de record.

Il suffit pour s'en convaincre de se plonger dans une passionnante étude technique sur le sujet, article paru il y a près de cinquante ans dans la revue « Champion ». Cette étude, qui comprend une interview de l'ingénieur aérodynamicien Marcel Hubert, est signée Jean-Pierre Zachariasen, nous la publions ici en fac-similé.

(1) Voir aussi: Comme un avion sans aile - 1 - P142, la BRM secrète

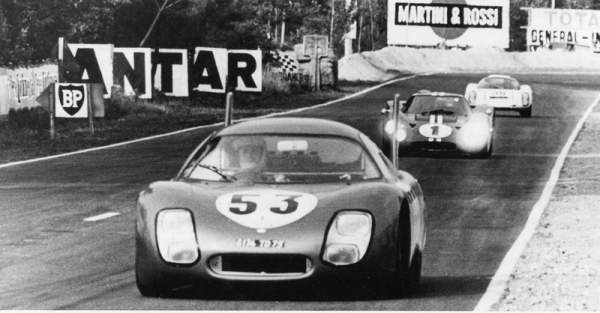

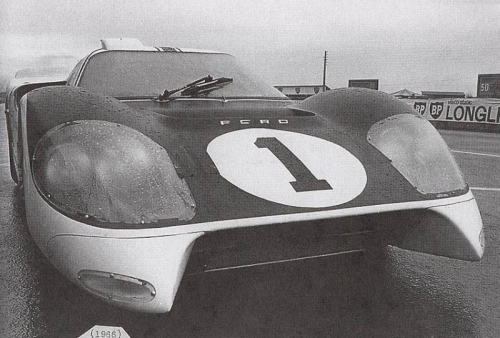

La fameuse « J-car » aux essais du Mans. Contrairement à ce qu'on pense, les grosses voitures puissantes auraient avantage à être très efficaces sur le plan aérodynamique. Elles sont en effet seules capables d'atteindre les hautes vitesses où les qualités d'un profilage se font vraiment sentir.

Prenons l'exemple d'un disque plat qui se déplace dans l'air selon une direction perpendiculaire à son plan. Le mouvement même du disque va provoquer plusieurs phénomènes:

Prenons l'exemple d'un disque plat qui se déplace dans l'air selon une direction perpendiculaire à son plan. Le mouvement même du disque va provoquer plusieurs phénomènes: 1° Il va comprimer l'air qui tend à s'écouler sur sa surface, en direction de sa périphérie. Arrivés au bord, les filets d'air vont se décoller vers l'arrière.

2° Sur la face postérieure du disque va se créer une zone de dépression, provoquée par le vide découlant du mouvement.

3° Les filets d'air qui se décollent des bords du disque sont entraînés en arrière, et vont créer une zone de tourbillons, un sillage, d'une plus ou moins grande longueur.

Si l'on remplace le disque plat par un cylindre de même diamètre, on retrouvera les mêmes phénomènes, mais l'expérience prouve que la résistance à l'avancement sera moindre. La zone tourbillonnaire ne se forme plus de la même manière, du fait que les filets d'air glissent le long d'une surface avant de se décoller, et leur incidence sur la pénétration du corps est changée.

Dans la pratique, ce cas démontre clairement les différences aérodynamiques existant entre une voiture décapotable et une berline, de longueurs égales. Le pare-brise, qui se dresse au-dessus de la carrosserie de la décapotable peut être assimilé au disque de notre expérience. Quant à la caisse fermée de la berline, elle nous replace dans les conditions obtenues lors du déplacement du cylindre. Toutes choses égales, une barquette ouverte présente un moins bon aérodynamisme qu'une berlinette fermée.

Le but des recherches aérodynamiques est donc de déterminer des formes de carrosserie offrant une résistance aussi faible que possible à la pénétration dans l'air. Cette résistance est fonction de plusieurs facteurs, en particulier de la vitesse, et du coefficient de pénétration.

Si l'on appelle R la résistance, C le coefficient de pénétration, et V la vitesse, on peut poser : R = C x V2. C'est-à-dire que la résistance est égale au produit du coefficient de pénétration par le carré de la vitesse.

Le coefficient de pénétration est déterminé quant à lui par les caractéristiques du profilage, et par la surface du maître couple (1). On a donné au coefficient de pénétration l'appellation générale de « Cx ».

Un plan, comme notre disque du début, se déplaçant dans l'air possède un Cx s'approchant de l'unité. Une voiture de série normale, berline à quatre portes, a un Cx d'environ 0,40, 0,50. Le Cx d'une voiture de course, étudiée pour les grandes vitesses, un prototype des 24 Heures du Mans, par exemple, est de 0,25 à 0,30. Dans une voiture de course très profilée, comme l'Alpine M66, le Cx est très bas : 0,16. Enfin, certains engins de record à deux roues peuvent atteindre 0,05, 0,06. Il est pratiquement impossible pour une voiture à quatre roues de descendre au-dessous de 0,15.

Un plan, comme notre disque du début, se déplaçant dans l'air possède un Cx s'approchant de l'unité. Une voiture de série normale, berline à quatre portes, a un Cx d'environ 0,40, 0,50. Le Cx d'une voiture de course, étudiée pour les grandes vitesses, un prototype des 24 Heures du Mans, par exemple, est de 0,25 à 0,30. Dans une voiture de course très profilée, comme l'Alpine M66, le Cx est très bas : 0,16. Enfin, certains engins de record à deux roues peuvent atteindre 0,05, 0,06. Il est pratiquement impossible pour une voiture à quatre roues de descendre au-dessous de 0,15.(1) Le maître couple est la plus grande section transversale d'une carrosserie

La C.D. Un bon aérodynamisme ne peut être obtenu qu'avec des carrosseries à roues intérieures.

Des résultats étonnants ont été obtenus récemment sur certaines voitures de course. Grâce à leurs qualités aérodynamiques, les Alpine Prototypes en particulier, sont désormais capables de vitesses de l'ordre de 260 km/h avec des moteurs ne dépassant pas 1300 cc. Pensant qu'il serait intéressant pour nos lecteurs de connaître son avis sur la question, nous nous sommes adressés directement à un spécialiste, et non des moindres, puisque c'est à lui que l'on doit justement le profilage de ces Alpine. Il s'agit de Marcel Hubert, une figure bien connue du milieu sportif automobile. Ancien élève des Arts et Métiers, cet homme, comme bien d'autres « sorciers» de la mécanique, s'est formé lui-même, par passion de la course et de l'automobile. Son entrée chez Alpine ne date que de 1963. Mais on lui devait déjà à cette époque un certain nombre de réalisations des plus probantes. Il participa entre autres au dessin du profilage des C.D. du Mans, en 1962. Ces voitures de seulement 57 cv atteignaient une vitesse de pointe de 185 km/h ...

En poussant la puissance à 60 cv, il fut possible d'obtenir ... 206 km/h

Voici les questions que nous lui avons posées pour vous, et les réponses qu'il nous a fourni.

Marcel Hubert - En ce qui concerne les voitures de série normales, on ne peut pas dire que de gros progrès aient été effectués. Les cotes d'habitabilité des berlines classiques à quatre places sont assez incompatibles avec un bon aérodynamisme. D'autre part, les qualités d'un bon profilage ne se font sentir qu'à partir d'une certaine allure - qu'on peut situer aux alentours de 100 km/h. La majorité des conducteurs, ceux qu'on appelle les « automobilistes moyens », ne dépassent pas dans la plupart des cas cette vitesse.

Dans le domaine de la compétition, par contre, la qualité d'un profilage est une condition première de performance. Il y a en réalité une bonne quarantaine d'années que l'on sait déterminer des formes aérodynamiquement efficaces. Cela remonte en gros à l'époque où Campbell a entamé ses travaux relatifs à des records de vitesse sur terre. En compétition sur circuit, on a commencé à obtenir de bons résultats, des résultats vraiment probants, dans la période de l'après-guerre. Les Panhard Monopole de Chancel, vers les années 54-55, étaient d'un aérodynamisme très poussé, très étudié.

Vous êtes personnellement arrivé à obtenir 260 km/h.de la part de moteurs de 1300 cc, l'an dernier au Mans. Pourtant, les Formules 1 de trois litres de cylindrée ne sont pas tellement plus rapides, ne dépassant pas 280 km/h environ. Est-ce là une preuve de leur mauvais aérodynamisme ?

Le type de voiture de course permettant de modeler un meilleur profilage sont les voitures à carrosserie enveloppante, et fermée. Donc les prototypes, et par extension les G.T. De par leur définition même, les monoplaces se doivent d'avoir les roues extérieures. Leur fuselage n'intervient que dans une très faible mesure dans l'aérodynamisme général.

Le Cx d'une Formule 1 n'est affecté que de 10 à 15 % par la forme de la caisse. Tout le reste, ce sont les roues. Comme de plus, elle tendent à s'élargir, que les pneus sont presque aussi larges que hauts, on ne peut évidemment pas obtenir sur une, monoplace une excellente pénétration. Pourtant, cette forme, à roues extérieures, est imposée, et elle est la même pour tout le monde. Il ne reste plus aux constructeurs que la ressource de travailler le profilage de leurs fuselages, et des éléments qui dépassent, comme les bras de suspensions, les ressorts, etc. La recherche d'une meilleure pénétration a été à la base de la diminution du maître couple des monoplaces. De tous les compromis utilisés pour améliorer l'aérodynamisme de ce type de voiture, certains sont discutables, car peu probants. La plupart des voitures actuelles ont leurs ressorts rejetés à l'intérieur de la coque, afin de ne pas offrir de résistance à l'écoulement des filets d'air. Mais les Brabham, qui possèdent des ressorts extérieurs, sont aussi rapides en vitesse de pointe. Donc, cela peut se discuter. De toutes les manières, tant que les roues des monoplaces seront extérieures, l'aérodynamisme obtenu ne pourra être que précaire. C'est ce qui explique leurs relativement (!) faibles performances en vitesse pure.

Le Cx d'une Formule 1 n'est affecté que de 10 à 15 % par la forme de la caisse. Tout le reste, ce sont les roues. Comme de plus, elle tendent à s'élargir, que les pneus sont presque aussi larges que hauts, on ne peut évidemment pas obtenir sur une, monoplace une excellente pénétration. Pourtant, cette forme, à roues extérieures, est imposée, et elle est la même pour tout le monde. Il ne reste plus aux constructeurs que la ressource de travailler le profilage de leurs fuselages, et des éléments qui dépassent, comme les bras de suspensions, les ressorts, etc. La recherche d'une meilleure pénétration a été à la base de la diminution du maître couple des monoplaces. De tous les compromis utilisés pour améliorer l'aérodynamisme de ce type de voiture, certains sont discutables, car peu probants. La plupart des voitures actuelles ont leurs ressorts rejetés à l'intérieur de la coque, afin de ne pas offrir de résistance à l'écoulement des filets d'air. Mais les Brabham, qui possèdent des ressorts extérieurs, sont aussi rapides en vitesse de pointe. Donc, cela peut se discuter. De toutes les manières, tant que les roues des monoplaces seront extérieures, l'aérodynamisme obtenu ne pourra être que précaire. C'est ce qui explique leurs relativement (!) faibles performances en vitesse pure. La qualité et l'efficacité d'un profilage ne peuvent être réalisés qu'à partir du moment ou les roues sont intérieures à ce profilage. Cela implique donc des voitures carrossées.

Dans ces conditions, peut-on déterminer, théoriquement, une forme aérodynamiquement parfaite ?

Et quels sont les impératifs qui empêchent dans la pratique d'obtenir une telle forme ?

La forme la plus parfaite en ce qui concerne ses qualités de pénétration dans l'air est celle d'un corps fuselé vierge de toute excroissance. Un peu comme une goutte d'eau en chute libre, ou encore, comme un ballon dirigeable Zeppelin...

Dans la pratique, il existe en automobile une foule d'impératifs qui font que l'on ne peut que tendre vers cette forme idéale. Les roues, en premier lieu, sont le gros handicap. Même avec une carrosserie enveloppante, il y aura toujours une partie de ces roues qui ne sera pas carénée. De plus, une voiture se doit d'avoir quatre roues, disposées suivant un schéma rectangulaire, et les éléments comme le châssis, le moteur, l'habitacle, déterminent un maître couple contre lequel on ne peut rien. Les traînées et turbulences nocives dues à la pénétration d'une carrosserie dans l'air ont beau être réduites au minimum par l'adoption d'un bon profilage, il faudra tout de même compter avec le sillage propre à chaque roue, La partie non carénée de chaque roue possède en effet sa traînée propre. Et ces sillages viennent en plus perturber l'écoulement des filets d'air tels qu'il était initialement prévu le long de la carrosserie. La traînée aérodynamique globale de la carrosserie et des roues montées ensemble est supérieure à la somme des traînées aérodynamiques de la carrosserie et des roues prises isolément.

Dans la pratique, il existe en automobile une foule d'impératifs qui font que l'on ne peut que tendre vers cette forme idéale. Les roues, en premier lieu, sont le gros handicap. Même avec une carrosserie enveloppante, il y aura toujours une partie de ces roues qui ne sera pas carénée. De plus, une voiture se doit d'avoir quatre roues, disposées suivant un schéma rectangulaire, et les éléments comme le châssis, le moteur, l'habitacle, déterminent un maître couple contre lequel on ne peut rien. Les traînées et turbulences nocives dues à la pénétration d'une carrosserie dans l'air ont beau être réduites au minimum par l'adoption d'un bon profilage, il faudra tout de même compter avec le sillage propre à chaque roue, La partie non carénée de chaque roue possède en effet sa traînée propre. Et ces sillages viennent en plus perturber l'écoulement des filets d'air tels qu'il était initialement prévu le long de la carrosserie. La traînée aérodynamique globale de la carrosserie et des roues montées ensemble est supérieure à la somme des traînées aérodynamiques de la carrosserie et des roues prises isolément.Quelle est l'importance de l'aérodynamisme par rapport aux différentes cylindrées et puissances. A quoi, par exemple, peut-on attribuer la nette différence de silhouette séparant disons, une Alpine d'une Chaparral, ces deux voitures étant considérées comme aérodynamiquement efficaces ?

On croit à tort, et cette croyance est appuyée par le fait que les voitures de petites cylindrées sont souvent mieux profilées, qu'un bon aérodynamisme ne peut être utile que pour pallier à un certain manque de puissance.

En fait, ce n'est pas juste. Un moteur de petite cylindrée, peu puissant, ne peut pas utiliser pleinement les qualités de finesse d'un profilage, puisqu'il ne permet pas d'atteindre les vitesses où justement l'efficacité de ce profilage devient réellement utile. Contrairement à ce qu'on pense, et à ce qu'on fait, une grosse voiture très puissante se devrait, plus encore qu'une petite, d'être très fine, du fait même qu'elle est susceptible de très hautes vitesses.

A l'heure actuelle, les très grosses cylindrées ne sont pas toujours d'une efficacité aérodynamique des plus probantes. Regardez un « Stock-Car» américain, par exemple. Avec 7 litres de cylindrée, ces voitures roulent à 300 à l'heure. Un prototype Ferrari, avec 4 litres, atteint la même vitesse. Ceci, grâce au profilage.

Au point de vue profilage pur, et pour répondre à votre deuxième question, une Chaparral n'est pas aussi aérodynamique, aussi bien profilée qu'une Alpine. Elle est par contre beaucoup plus efficace que les autres voitures de cylindrée équivalente qui comptent surtout sur leurs chevaux pour aller vite. En réalité, le cas Chaparral est le suivant. Dans cette voiture, on s'est servi des phénomènes aérodynamiques de pénétration d'un corps dans l'air pour améliorer la tenue de route, et non pas la pénétration proprement dite.

C'est-à-dire que par l'intermédiaire de bavolets, de becquets, et maintenant même, d'un aileron, on « assoit » la voiture sur la route. En modifiant la position de ces éléments selon les vitesses, on peut modifier d'autant les phénomènes de portance qui se manifestent toujours à partir d'une certaine allure. A l'origine, la Chaparral n'était pas prévue telle qu'elle est à l'heure actuelle. C'est petit à petit, par tâtonnements, et par expérience, que les constructeurs en sont arrivés à cette forme insolite. Les résultats tendent à prouver qu'ils ont vu juste : cette voiture est nettement supérieure en tenue de route à toutes ses concurrentes. Mais elle n'est pas un exemple de bon profilage. Sur l'Alpine, au contraire, qui est moins rapide, on s'est attaché à déterminer le meilleur écoulement dans l'air, tout en tenant compte tout de même des impératifs de tenue de route. Mais dans ce cas, les postulats de base sont différents : l'Alpine est plus légère, moins grande et moins puissante. Le résultat obtenu fut également probant, puisque le profilage déterminé nous a permis des performances vraiment étonnantes avec un moteur de très petite cylindrée.

1300 cc et 260 km/heure. Grâce à un bon profilage.

1300 cc et 260 km/heure. Grâce à un bon profilage.

C'est la force qui tend à soulever vers le haut un corps d'une certaine forme se déplaçant dans l'air. Les phénomènes de portance tendent à faire « décoller » une voiture, exactement comme un avion, et lui font donc perdre son adhérence. Par un profilage judicieusement étudié, on arrive à obtenir des carrosseries à portance nulle, ou négative. En particulier par adjonction d'un becquet arrière qui plaque les roues motrices au sol. Mais malgré ce becquet, on arrive à conserver au profilage toutes ses qualités de finesse. La façon de déterminer le dessin d'un becquet est purement empirique. Chaque cas est un cas en soi, et c'est là justement qu'intervient l'expérience, la mise au point. Ces recherches se font sur le circuit, on ne peut pas taper dans le mille à priori.

Les essais en soufflerie et les calculs de laboratoire ne sont donc qu'un « dégrossissement » ?

Exactement. Au tunnel, vous pouvez déterminer une forme de profilage. Mais cela se fait sur des maquettes à petite échelle, qui ne réunissent pas vraiment toutes les conditions rencontrées sur circuit. L'interaction des traînées aérodynamiques des roues sur celles de la carrosserie ne sont pas les mêmes en tunnel et sur piste. Le choix d'une forme commence au tunnel, mais ce n'est là qu'une étape avant d'obtenir vraiment le profil définitif.

Que recherche-t-on plus particulièrement par une étude poussée du profilage ? Une plus grande vitesse de pointe, une meilleure accélération, ou une consommation moins importante ?

Les trois. Pour un moteur d'une puissance donnée - mettons 100 cv à 6 000 tours - une carrosserie bien profilée ne donnera pourtant pas un gain de vitesse énorme, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Car admettons qu'avec une carrosserie normale, la voiture fasse 150. Si l'on change le profilage, elle pénétrera plus facilement dans l'air, mais le moteur arrivera très vite à son régime maximum, sans que la vitesse soit très augmentée. Il faudrait pour cela que le moteur monte encore en régime, mettons à 7000. Or il n'est pas prévu pour cela. C'est donc en premier lieu l'accélération qui va être améliorée. Si l'on veut augmenter la vitesse, il faudra changer la démultiplication du pont, et à ce moment seulement, elle pourra être grandement augmentée. Ce choix est fonction du type de circuit sur lequel a lieu la course. Et de toutes les manières, une meilleure pénétration diminue toujours la consommation de carburant, le moteur ayant moins d'efforts à fournir.

Est-il exact que la taille du maître couple et le profil d'attaque présentent moins d'importance que le dessin de l'arrière d'une carrosserie, qui va canaliser les filets d'air ?

C'est l'ensemble qui est important. Chaque élément cité n'est qu'une partie d'un tout, et doit être profilé en fonction des autres. C'est en effet toute la surface de la voiture qui est soumise à la pression de l'air. Mais il est inexact de dire que l'avant ou l'arrière soit plus important. On a tendance à croire, par exemple, que les arrières à « pan coupé » présentent les mêmes qualités d'aérodynamisme que le profil théorique dont ils découlent. Or c'est inexact aussi. Si l'on utilise le pan coupé sur certaines grosses voitures, c'est surtout pour des raisons d'encombrement. Mais regardez la nouvelle Lola T-70 MkII, la berlinette du Racing Car Show. Eh bien, elle est très longue de l'arrière, et sa carrosserie présente toute une partie vide qui n'est là que pour des raisons d'écoulement des filets d'air. Quant à l'Alpine, elle se rapproche le plus possible d'un profil théorique idéal.

Les résultats acquis en compétition sont-ils applicables aux berlines de grande série dans un proche avenir ?

Il existe très peu de berlines aérodynamiques. L'évolution du goût du public est fonction de ce que lui imposent les constructeurs. Et ils imposent souvent des modes assez irrationnelles. Cela se comprend aux U.S.A., où l'essence ne coûte pas cher, et ou la vitesse est limitée. Mais en Europe, la majorité des voitures sont également des injures aux lois de l'aérodynamisme. L'une des seules exceptions, c'est la D.S. Avec 13 CV, elle est capable d'une vitesse de pointe et de vitesses moyennes assez remarquables, surtout quand on sait qu'elle ne consomme que relativement peu d'essence. Dans un certain sens, la Renault 16 est elle aussi assez aérodynamique. Mais dans l'ensemble, le seul domaine où l'aérodynamisme puisse se donner libre cours, c'est la compétition.

Dans la Chaparral, on s'est beaucoup servi des phénomènes aérodynamiques pour, « asseoir » la voiture sur le sol, et améliorer sa tenue de route.

Illustrations ©DR:

1 & 3. La fameuse « J-car » aux essais du Mans. Contrairement à ce qu'on pense, les grosses voitures puissantes auraient avantage à être très efficaces sur le plan aérodynamique. Elles sont en effet seules capables d'atteindre les hautes vitesses où les qualités d'un profilage se font vraiment sentir.

8. Suspension avant d'une monoplace de Tomaso. Le bras supérieur est profilé, le ressort rejeté à l'intérieur de la coque pour éviter le plus possible la formation de filets d'air néfastes. De toutes façons, sur les monoplaces, la présence de roues extérieures constitue un obstacle à une bonne pénétration dans l'air.

9. L'Alpine M-66. Les essais en tunnel ne sont qu'un dégrossissement. Seul le verdict des essais sur piste détermine les qualités d'un profilage ...

mise en page Francis Rainaut

09:14 Publié dans aérodynamisme, Science | Tags : alpine, c.d., ford j, chaparral, marcel hubert | Lien permanent | Commentaires (10) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

Commentaires

Écrit par : Raymond Jacques | 17 mai 2015

Répondre à ce commentaireNous avions pourtant reçu la visite de Mr Jean-Marie Dumazer, mais là c'est une autre histoire !

Écrit par : RMs | 17 mai 2015

Il eut donc fallu engager le J7 en course en n'utilisant que la marche arrière, ou en retournant sa carrosserie sur sa plate-forme.

Écrit par : Raymond Jacques | 26 mai 2015

Répondre à ce commentaireÉcrit par : elisabeth HUBERT | 06 mars 2016

Répondre à ce commentaireÉcrit par : Raymond Jacques | 09 mars 2016

Écrit par : elisabeth HUBERT | 06 mars 2016

Répondre à ce commentaireC'est pour moi un honneur et une fierté d'avoir pu, à ma manière, rendre hommage à votre père. Vous êtes - bien évidemment - la bienvenue sur ce site.

R.I.P. Marcel Hubert.

Écrit par : Francis Rainaut | 06 mars 2016

Répondre à ce commentaireelisabeth

Écrit par : elisabeth HUBERT | 06 mars 2016

Écrit par : Francis Rainaut | 06 mars 2016

Répondre à ce commentaire62 ans c'est jeune pour partir, il a du manquer à ses petits enfants.

Écrit par : elisabeth HUBERT | 07 mars 2016

Écrire un commentaire