07 janvier 2015

Beltoise el Ganador (1)

J’aurais pu bien sûr, vous raconter son triomphe au grand prix de Monaco 1972.

J’aurais pu aussi vous parler de ses onze titres de champion de France moto, de sa victoire à Reims en 65, qui sonna le réveil du sport automobile français, de ce jour de 66 - c'était en formule 2 - où le grand Jimmy lui signifia qu’il était désormais admis chez les plus grands,

de ses débuts fracassants en Espagne en 68 sur une (vraie) formule 1, où il frôla la victoire, de ses exploits sur la Matra V12 sous la pluie de Zandvoort où il termina « seulement » deuxième,

de Charade 69 où je n’ai presque vu que lui, de Monza la même année, des 1000 km de Paris 69 où il a fait tout ce qu’il fallait pour faire gagner « sa » Matra, de Charade 70 où on est passé tout prêt du rêve, de Monza 70,...

de toutes les vocations qu'il a suscité, de tous les petits Francis qui rêvaient en allant le voir courir de devenir pilote de course ...

Aujourd'hui ça fait mal, et je pense surtout à Jacqueline et à toute la famille Beltoise.

Francis Rainaut

(1) le gagnant

J’avais en préparation pour le 22 janvier un article paru initialement dans la revue Champion. Interviewé par Jean-Pierre Zachariasen, JPB s’y exprime sur la Temporada argentine 67, qu’il a littéralement survolée. Toujours pressé, il ne m'a pas laissé le temps de le peaufiner, mais ça n'était sans doute pas nécessaire.

Car Jean-Pierre Beltoise était aussi une très belle plume, rappelez-vous ses articles dans Moto-Revue ou Champion. Justement, écoutons-le nous raconter sa Temporada...

Jean-Pierre, tu viens de gagner la Temporada argentine en remportant la totalité des courses. C’est un résultat extraordinaire. Peux-tu nous dire si ces quatre victoires ont été dures, ou t’ont posé des problèmes ?

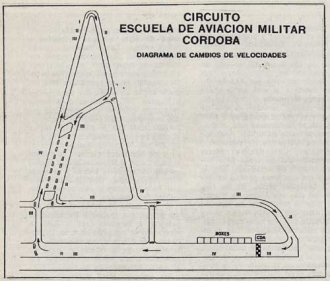

Par contre, à la deuxième course, Mar-del-Plata, j’ai eu de gros problèmes, et la victoire n’a pas été facile. Ma couronne d’embrayage a commencé à casser aux essais. J’ai donc pris un moteur de rechange pour l’essayer. Il n’allait pas du tout, et j’ai dû pour me qualifier en seconde position prendre de très gros risques. A cause de mon bras raide, j’avais du mal à me récupérer. J’étais tout le temps en catastrophe, et je me suis fait peur. Deux fois, j’ai vraiment cru que je sortais. En plus, là-bas, il y a des trottoirs et des poteaux partout… Enfin, le principal, c’est que j’ai pu gagner. Et à Cordoba, la troisième épreuve, j’étais totalement décontracté. Je savais très bien que je n’avais plus qu’à assurer des places d’honneur pour remporter facilement cette Temporada. Johnny disposait d’un moteur un peu plus puissant que le mien, et je pensais surtout à l’éventualité d’une victoire de ce dernier. Tu sais, à la Matra, on ne nous donne pas d’ordres. Alors, copain ou pas copain, on court chacun pour soi, et pour gagner. Pour éviter une fatigue supplémentaire aux mécaniciens, j’avais décidé de faire les premiers tours d’essai avec les mêmes rapports de boîte que sur le précédent circuit. Bien m’en prit, car finalement, les rapports en question étaient les meilleurs. Ce qui m’a permis de faire les meilleurs temps aux essais. Le circuit était assez difficile, et me plaisait bien. Le lendemain, on a quand même tous revu nos rapports. Puis j’ai refait trois ou quatre tours pour essayer de nouveaux Firestone, et faire la différence avec les Dunlop dont je disposais cette fois. Les Firestone s’avérant plus rapides, je me suis arrêté pour ne pas user la voiture, et je me suis allé voir tourner les autres. Johnny fit le meilleur temps, mais ça ne m’inquiétait pas trop. Je n’étais qu’à 3/10e derrière, et me sentais encore de sérieuses ressources.

Par contre, à la deuxième course, Mar-del-Plata, j’ai eu de gros problèmes, et la victoire n’a pas été facile. Ma couronne d’embrayage a commencé à casser aux essais. J’ai donc pris un moteur de rechange pour l’essayer. Il n’allait pas du tout, et j’ai dû pour me qualifier en seconde position prendre de très gros risques. A cause de mon bras raide, j’avais du mal à me récupérer. J’étais tout le temps en catastrophe, et je me suis fait peur. Deux fois, j’ai vraiment cru que je sortais. En plus, là-bas, il y a des trottoirs et des poteaux partout… Enfin, le principal, c’est que j’ai pu gagner. Et à Cordoba, la troisième épreuve, j’étais totalement décontracté. Je savais très bien que je n’avais plus qu’à assurer des places d’honneur pour remporter facilement cette Temporada. Johnny disposait d’un moteur un peu plus puissant que le mien, et je pensais surtout à l’éventualité d’une victoire de ce dernier. Tu sais, à la Matra, on ne nous donne pas d’ordres. Alors, copain ou pas copain, on court chacun pour soi, et pour gagner. Pour éviter une fatigue supplémentaire aux mécaniciens, j’avais décidé de faire les premiers tours d’essai avec les mêmes rapports de boîte que sur le précédent circuit. Bien m’en prit, car finalement, les rapports en question étaient les meilleurs. Ce qui m’a permis de faire les meilleurs temps aux essais. Le circuit était assez difficile, et me plaisait bien. Le lendemain, on a quand même tous revu nos rapports. Puis j’ai refait trois ou quatre tours pour essayer de nouveaux Firestone, et faire la différence avec les Dunlop dont je disposais cette fois. Les Firestone s’avérant plus rapides, je me suis arrêté pour ne pas user la voiture, et je me suis allé voir tourner les autres. Johnny fit le meilleur temps, mais ça ne m’inquiétait pas trop. Je n’étais qu’à 3/10e derrière, et me sentais encore de sérieuses ressources. très rapide du bras gauche seulement, ma main droite étant occupée à maintenir le levier de vitesses. Jaussaud s’est alors mis à me remonter. Puis j’ai trouvé un système pour passer ce S en quatrième, et j’ai pu conserver jusqu’au bout 15’’ d’avance suffisantes pour m’assurer la sécurité en cas de tête à queue. Il ne restait plus que Buenos Aires, encore et déjà. Le nouveau moteur de Johnny n’était plus supérieur aux nôtres en puissance. Ce qui n’empêche que Eric et lui restaient mes deux plus dangereux concurrents. Pour cette course, Eric eut malheureusement de nouveaux ennuis de pneus, et j’ai remporté l’épreuve en marchant à une cadence très proche de la limite. On avait décidé que, au cas où on serait tous les trois en tête, le premier ralentirait pour attendre les deux suivants, et passer la ligne à trois ex aequo. Mais comme j’avais 40’’ d’avance sur Jaussaud, qui lui en avait huit sur Eric et Rollinson qui bagarraient derrière lui, ça a posé quelques problèmes. En fin de compte, on a quand même passé la ligne tous les trois ensemble, devant les spectateurs ébahis… J’étais comblé de joie pas ces quatre victoires, comme tu peux l’imaginer…

très rapide du bras gauche seulement, ma main droite étant occupée à maintenir le levier de vitesses. Jaussaud s’est alors mis à me remonter. Puis j’ai trouvé un système pour passer ce S en quatrième, et j’ai pu conserver jusqu’au bout 15’’ d’avance suffisantes pour m’assurer la sécurité en cas de tête à queue. Il ne restait plus que Buenos Aires, encore et déjà. Le nouveau moteur de Johnny n’était plus supérieur aux nôtres en puissance. Ce qui n’empêche que Eric et lui restaient mes deux plus dangereux concurrents. Pour cette course, Eric eut malheureusement de nouveaux ennuis de pneus, et j’ai remporté l’épreuve en marchant à une cadence très proche de la limite. On avait décidé que, au cas où on serait tous les trois en tête, le premier ralentirait pour attendre les deux suivants, et passer la ligne à trois ex aequo. Mais comme j’avais 40’’ d’avance sur Jaussaud, qui lui en avait huit sur Eric et Rollinson qui bagarraient derrière lui, ça a posé quelques problèmes. En fin de compte, on a quand même passé la ligne tous les trois ensemble, devant les spectateurs ébahis… J’étais comblé de joie pas ces quatre victoires, comme tu peux l’imaginer…On a dit que l’ordre, l’organisation et la discipline ne sont pas le fort des circuits argentins. Qu’en penses-tu ?

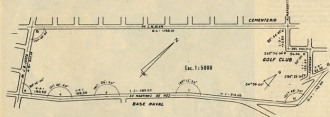

Buenos Aires, à tous points de vue, est bien orchestré. Les organisateurs donnent des boxes fermant à clé pour chaque écurie ou concurrent. Il y a 100 000 places dans les tribunes, en face des stands et dans les courbes, d’où l’on peut suivre pratiquement tout le circuit. En plus, il y a des grillages partout devant les spectateurs, et pour les pilotes, la sécurité est vraiment extraordinaire. Le circuit de Buenos Aires est un magnifique exemple de ce que devrait être l’aménagement d’une piste permanente. Cordoba, c’est un aérodrome. Assez insignifiant. L’ensemble n’est pas extraordinaire. En plus il y faisait une telle chaleur qu’on était tous complètement abrutis, et qu’on avait plutôt envie d’aller à la piscine que de courir.

Buenos Aires, à tous points de vue, est bien orchestré. Les organisateurs donnent des boxes fermant à clé pour chaque écurie ou concurrent. Il y a 100 000 places dans les tribunes, en face des stands et dans les courbes, d’où l’on peut suivre pratiquement tout le circuit. En plus, il y a des grillages partout devant les spectateurs, et pour les pilotes, la sécurité est vraiment extraordinaire. Le circuit de Buenos Aires est un magnifique exemple de ce que devrait être l’aménagement d’une piste permanente. Cordoba, c’est un aérodrome. Assez insignifiant. L’ensemble n’est pas extraordinaire. En plus il y faisait une telle chaleur qu’on était tous complètement abrutis, et qu’on avait plutôt envie d’aller à la piscine que de courir. de rajouter dix tours à la finale. Finalement, on a cédé, mais la course a commencé avec ¾ d’heure de retard. A peine le départ était-il donné que la piste était déjà bondée de spectateurs, tranquillement assis sur les trottoirs bordant la route. Dans les virages, on leur passait au ras des pieds, sans qu’ils paraissent trouver cela anormal. Les échappatoires sont noires de monde. Dès les premiers accidents, on a eu droit au festival des ambulances et voitures de pompier circulant dans n’importe quel sens sur le circuit.

de rajouter dix tours à la finale. Finalement, on a cédé, mais la course a commencé avec ¾ d’heure de retard. A peine le départ était-il donné que la piste était déjà bondée de spectateurs, tranquillement assis sur les trottoirs bordant la route. Dans les virages, on leur passait au ras des pieds, sans qu’ils paraissent trouver cela anormal. Les échappatoires sont noires de monde. Dès les premiers accidents, on a eu droit au festival des ambulances et voitures de pompier circulant dans n’importe quel sens sur le circuit. On était obligé de slalomer au travers. Quand Rosadelle Facetti est sortie dans la foule, certains ont dû penser qu’il valait mieux arrêter la course. Alors des tas de gens se sont précipités, tentant de nous barrer le passage. Des agents, des spectateurs, des commissaires. Ça courait partout, une véritable panique. Nous on continuait, car nous n’avions pas reçu d’ordres officiels. Et les gens, voyant qu’on ne s’arrêtait pas, se sont mis à nous lancer des bottes de paille, juste quand on passait… Finalement, la course s’est achevée dans la plus grande pagaïe. Dans la ligne droite, les gens se resserraient de plus en plus vers le milieu de la piste pour mieux nous voir passer. A la fin, le passage était à peine plus large que la voiture. Et on fendait tout ça à deux cents à l’heure… On a été quatre à pouvoir passer. Les autres ont tout bonnement été coincés. Le pire de tout, c’est que tout le monde s’est mis à leur taper dessus, avec des bâtons, des matraques, des cailloux. Tout le monde, police et spectateurs compris. Le soir, il devait y avoir une remise de prix. A 10 heures et demi. Nous, on arrive à l’heure. On nous dit qu’en raison des événements de cet après-midi, il vaut mieux que cette remise n’ait pas lieu. On remet ça au lendemain midi, dans l’hacienda du directeur de course. 25 000 hectares à 40 km de la ville. Tous, on est arrivés entre midi et une heure. L’hacienda était vide. Finalement, après avoir circulé au hasard dans cette immense propriété, nous avons rencontré le frère de l’hôte, au volant de sa voiture. Il nous a dit que s’il n’y avait personne, c’était que ça avait dû être annulé. C’est tout. Et on est tous rentrés, couverts de poussière écrasés de chaleur. La remise des prix n’eut en fin de compte jamais lieu…

On était obligé de slalomer au travers. Quand Rosadelle Facetti est sortie dans la foule, certains ont dû penser qu’il valait mieux arrêter la course. Alors des tas de gens se sont précipités, tentant de nous barrer le passage. Des agents, des spectateurs, des commissaires. Ça courait partout, une véritable panique. Nous on continuait, car nous n’avions pas reçu d’ordres officiels. Et les gens, voyant qu’on ne s’arrêtait pas, se sont mis à nous lancer des bottes de paille, juste quand on passait… Finalement, la course s’est achevée dans la plus grande pagaïe. Dans la ligne droite, les gens se resserraient de plus en plus vers le milieu de la piste pour mieux nous voir passer. A la fin, le passage était à peine plus large que la voiture. Et on fendait tout ça à deux cents à l’heure… On a été quatre à pouvoir passer. Les autres ont tout bonnement été coincés. Le pire de tout, c’est que tout le monde s’est mis à leur taper dessus, avec des bâtons, des matraques, des cailloux. Tout le monde, police et spectateurs compris. Le soir, il devait y avoir une remise de prix. A 10 heures et demi. Nous, on arrive à l’heure. On nous dit qu’en raison des événements de cet après-midi, il vaut mieux que cette remise n’ait pas lieu. On remet ça au lendemain midi, dans l’hacienda du directeur de course. 25 000 hectares à 40 km de la ville. Tous, on est arrivés entre midi et une heure. L’hacienda était vide. Finalement, après avoir circulé au hasard dans cette immense propriété, nous avons rencontré le frère de l’hôte, au volant de sa voiture. Il nous a dit que s’il n’y avait personne, c’était que ça avait dû être annulé. C’est tout. Et on est tous rentrés, couverts de poussière écrasés de chaleur. La remise des prix n’eut en fin de compte jamais lieu…

Les Argentins semblent donc bien décontractés. On m’a beaucoup parlé de la circulation dans ce pays. As-tu quelques anecdotes à raconter à ce sujet ?

on croit que vous êtes en panne. Du reste, quand on tombe en panne, on s’arrête au milieu de la chaussée, et on répare sur place.

on croit que vous êtes en panne. Du reste, quand on tombe en panne, on s’arrête au milieu de la chaussée, et on répare sur place.Le plus drôle de tout, c’est que jamais il n’y a de ces disputes d’automobilistes, si fréquentes chez nous. Si vraiment vous faites la grosse bourde, on ne vous insulte pas, on vous méprise. C’est tout. Mais je t’assure que moi, qui conduis vite, très vite dans Paris, eh bien là-bas j’étais assez perdu…

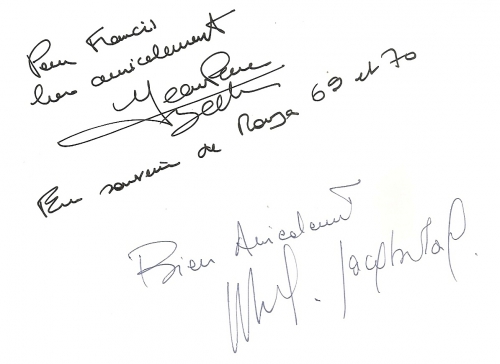

Interview recueillie par Jean-Pierre Zachariasen, mise en page Francis Rainaut

00:02 Publié dans jp.beltoise | Tags : jean-pierre beltoise, matra | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

Les commentaires sont fermés.