07 mai 2018

Bankings(*) ! Lequel sera le plus « raide » ?

La compétition automobile, tout comme la haute couture, a ses modes. Elles sont le reflet d’un moment de l’histoire et de la société qui vit ce moment.

Avant nos modernes tourniquets, qui sont conçus pour qu’aucun pilote ne s’y tue et pour que les télévisions du monde entier se voient obligées de payer des droits de retransmission ahurissants au bénéfice d’une poignée d’organisateurs, les premiers circuits automobiles fermés et uniquement dédiés à la course se devaient de présenter des virages relevés, nommés « banking » chez nos amis anglo-saxons.

En voici quelques uns, par ordre d’ouverture et tous construits avant la Seconde Guerre Mondiale

par Raymond Jacques

(*Bank : talus, berge, levée de terre).

BROOKLANDS

Premier circuit automobile permanent au monde, il ouvrit en 1907, créé et financé par Hugh Fortescue Locke King, alors âgé de 59 ans, pour promouvoir l’automobile britannique.

Le tracé en forme de poire comprenait deux virages relevés en béton armé brut – matériau ultra moderne pour l’époque - présentant des rayons inégaux et des voies de raccordement qui permettaient divers types de courses : vitesse pure, compétition routière et mixte. Les virages relevés de section parabolique montaient jusqu’à 30° d’inclinaison.

Un aérodrome fut installé au centre du circuit dès 1909, suivi d’une usine Vickers. Durant la Seconde Guerre Mondiale celle-ci produisit des avions tels que le bombardier Wellington et le chasseur Hurricane, et fut l’objet de bombardements intensifs. Pour assurer la logistique de cette usine et maintenir l’effort de guerre, les Britanniques furent obligés de sectionner le banking, tel un boucher tranchant un train de côtelettes… Certains tronçons disparurent totalement pour céder la place à des bâtiments industriels.

Une partie du film « Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines » fut tournée à Brooklands, avec Benny Hill dans un second rôle de pompier délirant.

Construction du circuit de Brooklands (pont sur la Wey River)

Banking et canotiers sur la Wey River

Les restes du circuit et le Member’s Bridge.

La « découpe » du banking

INDIANAPOLIS

Projet de circuit d’Indianapolis (vue d’artiste )

Pensé dès 1905 par un businessman d’Indianapolis, Carl G. Fisher, ce dernier visite Brooklands en 1907. Il revient de sa visite conquis et enthousiaste, et, en décembre 1908, il crée avec trois associés (James A. Allison, Arthur Newby et Frank W. Wheeler) l’Indianapolis Motor Speedway Company. Le premier projet de circuit fut largement inspiré par celui de Brooklands dans son aspect piriforme.

Le banking moderne.

Le circuit définitif abandonna cette configuration et il fut ouvert en 1909. C’est un rectangle de 2,5 miles de longueur dont chaque angle est arrondi pour former des virages relevés dont l’inclinaison varie de 9° à 12°, ce qui lui confère une forme relativement plate par rapport aux circuits concurrents. Le revêtement fut d’abord réalisé en briques, puis asphalté.

MONZA

Plan du circuit de Monza

Conçu par les ingénieurs Piero Puricelli et Alfredo Rosselli il est inauguré le 3 septembre 1922. Le circuit de Monza, au Nord de Milan, comprend un anneau de vitesse et un circuit routier, organisés en une sorte de « grand huit ».

L’anneau de vitesse comporte deux virages relevés reliés par deux lignes droites, l’ensemble mesurant 4,5 kilomètres. Le banking présente une section de forme parabolique montant jusqu’à 30° d’inclinaison. Cette partie du circuit sera définitivement abandonnée en 1969, après une dernière édition des 1000 kilomètres de Monza, épreuve pour voitures de sport et prototypes, remportée par l’équipage Siffert / Redman sur une Porsche 908.

Grand Prix d’Italie 1955 : raccordement du banking et de la « parabolica »

Les installations de Monza furent utilisées par John Frankenheimer pour y tourner en 1966 une séquence du fantastique film « Grand Prix », dans laquelle la voiture de James Garner, alias « Pete Aron », dégringole du pont du banking pour s’écrabouiller et prendre feu sur le « routier » en contrebas…

Le banking de Monza abandonné…

SITGES TERRAMAR

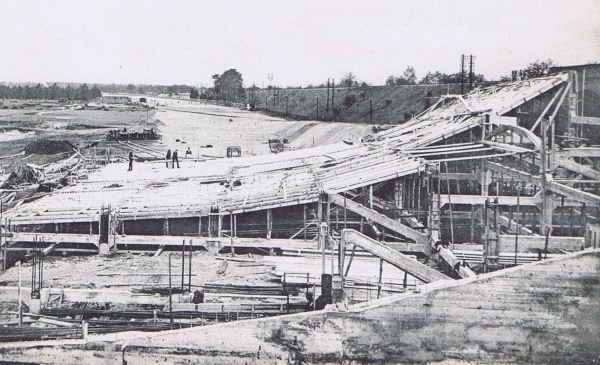

Construction de Sitges Terramar

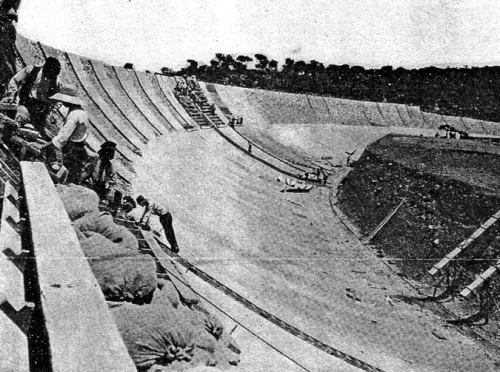

La société Autodromo Nacional S.A. fut fondée en 1922 par Francesc Armengol pour exploiter, non loin de Barcelone, un circuit automobile de vitesse conçu par les architectes Mestres et Martino. Ovale en béton de 2 kilomètres de long (ayant plus la forme d’un haricot que d’un ovale parfait), ses virages relevés présentent la plus grande inclinaison au monde : 60° !

Il ouvrit le 23 octobre 1923 pour une course internationale, gagnée par Diwo sur Sunbeam.

Mais, les entreprises du bâtiment et travaux publics qui participèrent au chantier de construction n’ayant pas été payées par l’organisateur, elles firent saisir la recette de la course. Les pilotes ne furent pas payés et la piste fut interdite de compétitions internationales. De plus, les pilotes se plaignirent des raccordements courbes entre les deux virages (très) relevés.

Vue aérienne du circuit de Sitges

Quelques courses locales eurent lieu sur cette piste qui existe toujours et qui est maintenant incluse dans une exploitation agricole. Il semble que les propriétaires de cette exploitation louent parfois ces installations à des utilisateurs privés.

Le banking à 60 degrés !

La piste abandonnée à Sitges

MONTLHERY

Construction du banking de Montlhéry.

Conçu par l’ingénieur Raymond Jamin sous l’impulsion et le financement de l’industriel Alexandre Lamblin, fabriquant de radiateurs pour avions et patron de presse, l’autodrome de Linas-Montlhéry, situé en grande banlieue Sud de Paris, ouvre son anneau de vitesse en 1924. L’année suivante, un circuit routier construit sur l’instigation de l’A.C.F. viendra le compléter. C’est sur ce circuit de 12,5 kilomètres qu’a lieu le Grand Prix de l’A.C.F. 1925, au cours duquel le pilote italien Antonio Ascari trouve la mort.

Le banking comprend deux virages relevés en béton au profil parabolique qui monte jusqu’à 52° d’inclinaison, reliés par deux lignes droites pour une longueur totale de 2,5 kilomètres. Ces virages sont édifiés sur des centaines de piliers en béton armé, formant une suite d’éléments indépendants juxtaposés, technique alors d’avant garde.

Mais les courses secondaires n’attirent que peu de spectateurs, l’accès au circuit n’est pas pratique, il est loin de Paris, le coût de son entretien et sa fiscalité sont énormes et la conjugaison de ces facteurs aura raison de la société qui gère le circuit : elle sera déclarée en faillite dès 1928. Alexandre Lamblin avait rêvé d’une « Cité des Sports » qui se serait développée autour de l’autodrome, rêve qui ne verra jamais le jour… En 1930, il tombe gravement malade, et il est obligé de liquider toutes ses entreprises. Il meurt ruiné en 1933 à l’âge de 48 ans.

L’anneau de vitesse

Version moderne, avec chicane.

Age d'Or 2004 - Sophie Rainaut

AVUS

Une Flèche d’Argent sur l’Avus

Avus est le sigle acronyme correspondant à Automobil Verkehr und Ubung Strasse, soit, approximativement, « route d’exercice et de circulation automobile ». Au départ, c’est la raison sociale d’une entreprise crée en 1909 pour l’étude et la construction de routes rapides à voies séparées.

Le 25 septembre 1921, un premier tronçon est ouvert comme autoroute à péage dans les environs de Berlin. Dès son inauguration, cette double voie de circulation est utilisée pour les compétitions autos et motos, chaque côté étant parcouru alternativement, avec une boucle de raccordement à chaque extrémité. La longueur totale de la piste est de 8,3 kilomètres.

Entretien du banking de l’Avus

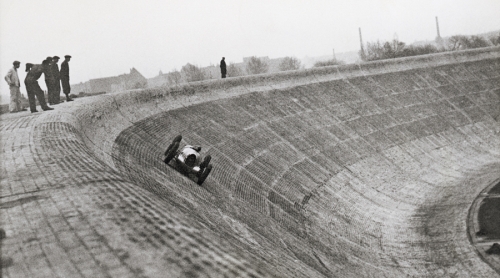

En 1936, la boucle Nord est remplacée par un virage relevé, qui restera unique, contrairement aux autres tracés américains et européens qui en comportaient plusieurs. Ce banking est un mur de briques quasiment plat s’élevant à 43° d’inclinaison, et il est vite surnommé « Le Mur de la Mort » à cause de sa dangerosité. C’est l’un des lieux où s’exerça la suprématie des « Flèches d’Argent » Mercedes-Benz et Auto-Union, chères au régime nazi.

Après guerre, les compétitions reprirent à partir de 1951. Le Grand Prix d’Allemagne de formule 1 s’y déroula le 2 août 1959. Mais ce week-end de course sera émaillé d’accidents spectaculaires (Behra, Godin De Beaufort, Hans Herrmann)... Le banking sera démoli en 1967, faisant place à une simple courbe.

Avus, raccordement Sud

Accident de Hans Herrmann à la boucle Sud

Démolition en 1967

EPILOGUE

En 2018 il ne reste de ces six dinosaures de la course automobile qu’Indianapolis et Montlhéry en état d’usage. Si le circuit américain accueille chaque année ses célébrissimes 500 Miles, une des deux courses les plus fameuses au monde avec les 24 Heures du Mans, le circuit français n’est plus homologué pour les compétitions internationales. Mais, après avoir été menacé de disparition, il revit maintenant grâce à de multiples évènements célébrant l’automobile.

Si le succès de la course sur circuits (à peu près) ovales perdure aux Etats-Unis, ce type de compétition n’intéresse plus grand monde en Europe depuis bien longtemps.

En ce qui concerne les virages relevés, parfois jusqu’à l’excès, leur dangerosité fut maintes fois prouvée par le passé. Parmi beaucoup d’autres, Benoit Musy et sa Maserati 200 S furent éjectés du banking de Montlhéry le 7 octobre 1956 sur rupture de la direction de la voiture. Le 1er aout 1959, Jean Behra partit dans un dérapage fatal sur le sol mouillé de pluie du « Mur de la Mort » de l’Avus, où il percuta violemment en marche arrière le socle en béton d’une batterie anti-aérienne installée là pendant la guerre. Il n’y avait, dans un cas comme dans l’autre, aucun dispositif de sécurité…

L’accident de Jean Behra

Toutes ces installations sportives connurent des instants prestigieux ou dramatiques, et je n’ai aucunement l’intention d’en tenir ici une liste exhaustive, tant est dense l’histoire de ces lieux. J’ai simplement voulu rappeler la naissance de constructions en leur temps extraordinaires et leurs disparitions pour certaines d’entre elles. Celles qui survivent aujourd’hui sont les fantastiques témoins d’une époque à jamais révolue.

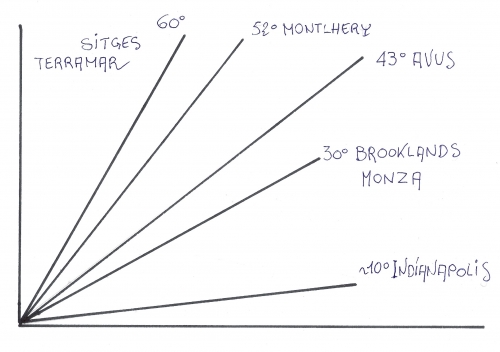

Une (très) schématique comparaison des angles d’inclinaison de ces six pistes.

- Illustrations ©D.R. & Raymond Jacques

12:24 Publié dans a.ascari, j.behra, j.siffert | Tags : alexandre lamblin, raymond jamin | Lien permanent | Commentaires (12) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

Commentaires

A propos de Monza et du génial "Grand Prix", il me semble que c'est plutôt la Ferrari d'Yves Montand, alias Jean-Pierre Sarti, qui sort du Banking, provocant l'issue dramatique. Il est vrai que je n'ai toujours pas terminé les notes sur les derniers épisodes du film, nous dirons donc, torts partagés !

Écrit par : Francis Rainaut | 07 mai 2018

Écrit par : Raymond Jacques | 07 mai 2018

Mais je suis étonné de ne pas y trouver le circuit de Miramas: peut être n'avait il pas de virages relevés ?

Hervé

Écrit par : Hervé Smagghe | 08 mai 2018

Écrit par : Raymond Jacques | 08 mai 2018

https://www.youtube.com/watch?v=4JgkVrZvxfQ

Je présente donc ici mes excuses les plus plates..........

Écrit par : Raymond Jacques | 08 mai 2018

Privilège du TCB, je me suis permis d'insérer une photo de ma fille près du banking de Montlhéry lors du dernier Age d'Or...

Écrit par : Francis Rainaut | 08 mai 2018

Écrit par : F.Coeuret | 08 mai 2018

Écrit par : Raymond Jacques | 09 mai 2018

Écrit par : Francis Rainaut | 10 mai 2018

Pour avoir eu la chance de tourner quelques fois sur l'anneau de Montlhéry, je peux dire ici, que c'est très impressionnant mais je suppose moins angoissant du fait de la forme en parabole qu'un banking plat comme l'AVUS.

Votre schéma de comparaison des angles est parlant, mais comment calculez vous l'angle d'une section parabolique ?

Autrement demandé, est-ce l'angle formé de la base au sommet ou est-ce l'angle de la partie haute ?

Écrit par : Orjebin Jean-Paul | 10 mai 2018

Écrit par : Raymond Jacques | 10 mai 2018

Écrit par : Raymond Jacques | 10 mai 2018

Les commentaires sont fermés.